昨年も年始にブリードルームの紹介をさせて頂きましたがあれから1年間でブリードルームも

大きな変化を遂げました。そこで今回は改めておきなわいきものナビのブリードルームを紹介いたします!昨年からの変化、そして来年への進化も想像しながら楽しんで頂けたらと思います😁

ペアリング済みの成虫。産卵セットの管理棚

ペアリングを終えて余生をのんびり過ごしてもらっている虫達にここで過ごしてもらっております。

我が家で現在最も成虫の管理が多い場所ですね!

管理温度は私の生活圏と同じエアコン管理で冬20°〜夏27°くらいのある程度の四季を感じられるような温度帯での管理を行なっております。(とは言っても沖縄なので四季というか二季なんですけどね😁)

産卵セットも低温が必要な種類以外はこの場所で過ごしてもらっております。

昨年も同じ事言ったと思いますがリビングの一角に配置しているので生活していてよく目に入るのでいつも観察を楽しませてもらっている我が家のアイドルコーナーです。

そして少し詩的な言い方をすると我が家の虫達の命が始まる場所と終わる場所でもありますね。

幼虫&蛹&掘り出し待ち個体コーナー

こちらは所謂ボトル管理コーナーです。

今年は幼虫の管理をボトルとプリンカップを中心に行いました。種類やサイズに応じて200cc~5000ccの容器で幼虫の管理を行いました。

この幼虫の管理は毎日〜2日に1度くらいの頻度でボトルの確認をしてマットや菌糸の食べ具合、餌の劣化具合、コバエや線虫の発生の有無を確認しています。

我が家はコバエの発生は絶対NGなので万が一発生を確認した場合はその日のうちに屋外でマット交換を行い大量発生だけは絶対に起こらないように徹底しています。

この棚では蛹や羽化後の掘り出し待ち個体も棚の目線に近いところで管理し毎朝羽化しているかどうか

確認しています。

蛹室の位置や形が悪く羽化に支障が出そうな個体は人工蛹室に移しています。

羽化から大体1ヶ月くらいを目処に掘り出しをおこなっております。ただし、繭玉を作る種類については繭玉から自力でハッチしてくるのを待つようにしております。

休眠管理コーナー

こちらでは羽化後休眠期間中の虫達を管理しています。

クワガタ、カブトムシは羽化後すぐに活動を開始し餌を食べ始めるわけではなく、羽化後不安定な体の組織を成熟させるための休眠期間という何も食べず、動かずにじっとしている期間がありそれを休眠期間と呼びます。休眠期間中はほとんど動かず餌も全く食べません。この休眠の期間も種類によって大きく異なります。例えば国産カブトムシは羽化後1ヶ月もしないうちに元気に動き回り、餌もモリモリ食べます。しかし同じ国産でもノコギリクワガタの仲間は個体によっては1年近く休眠期間を取る個体もいます。そういった休眠期間中の管理をここで行なっており、活動開始の合図を見逃さないように毎朝チェックしております。

ペアリング待ち&温度管理個体コーナー

我が家では極端な低温管理は現在のところおこなっておらず、一般的に低温の方が良いとされるブルマイスターツヤクワガタ等も23〜24度くらいの温度で管理しております。

種類によってはこの温度帯だと飼育自体を諦めざるを得ない虫もおりますが、なるべく多くの種類を飼育したい私にとっては23度位が適温だと考えております。

この場所ではペアリングの為に♂(♀)の羽化を待っている子達やネパレンシスコクワガタやアローコクワ、ブルマイスターツヤクワガタ等の低温管理が推奨される成虫の管理を行っています。

我が家では羽化ズレも多発している事もありこの場所での個体管理頭数が徐々に増えてきており何かし

らの対策を投じなければと考えています。

低温管理の産卵セットコーナー

こちらは低温で管理している産卵セットです。

主に外国産のコクワガタ、ツヤクワガタ、今年はミヤマクワガタ系のセットもここで管理しようと考えています。個人的にはタランドゥス以外のカワラ菌床を使用する産卵セットもこの場所で管理する方が温度が安定しており管理しやすいのでここで管理しております。

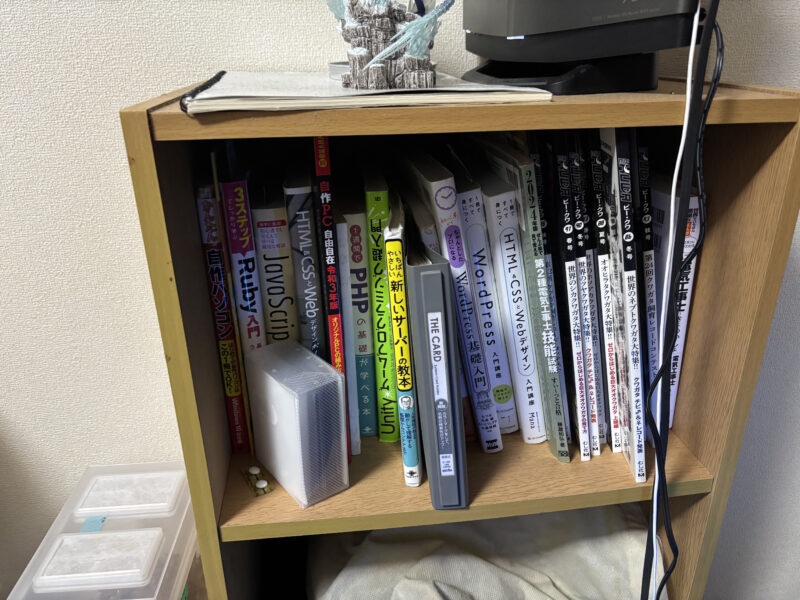

書籍コーナー

こちらは書籍コーナーです。

クワガタ、カブトムシの書籍以外にも個人的に興味があり勉強してみたい分野の本もいくつかありますが、今となっては主にBE-Kuwaの為の本棚となっていますね😁

標本コーナー

今回最後に紹介するのは我が家で生涯を全うしてくれた虫達の標本コーナーです。

元々は標本を作るつもりはなかったのですがやはりどうしても飼育していた虫が死んでしまうと寂しい気持ちになります。標本を作ることでその気持ちを少し誤魔化すことができるのといつでも標本としてその姿を観察することができるので標本作成はしてよかったなと思っています。

標本数もだんだんと増えてきており眺めるたびに虫の美しさだけでなくその標本個体を飼育していた頃の記憶も蘇りとても懐かしい気持ちにさせてくれます。

標本自体の技術はまだまだですが、幸いにも友人がとても標本に精通しているので教えてもらいながら技術習得にも努めたいと思います😄

最後に

今回は我が家のブリードルーム、飼育環境の紹介を行いました。

昨年と比べると私自身振り返ってみても良くもまぁ1年でこれだけ拡大したなとビックリしています。

飼育頭数自体も倍以上にはなっており、今年はさらに拡大予定なので楽しみ反面心配でもありますね😅

とは言ってもまだまだ改善の余地が沢山あるのも事実です。今年飼育してみたい種類にミヤマ系がいますが、ミヤマ系を飼育するにはもう少し低温環境を用意してあげる必要がありどのようにミヤマ等の低温環境を要求する種類を飼育していくか試行錯誤しております。

用品等ももう少し綺麗にまとめればまだまだ飼育スペースを確保できると思うので新年のお掃除も兼ねて何処かでブリードルームの清掃もしなきゃですね😁

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます!

今年も沢山の方々と交流できるといいなぁと思っておりますので気軽にコメント残していってもらえると幸いです^^

English comments are also welcome. Feel free to drop your comment! I will happy to communicate with international people:)

コメント